das Repertoire

Casta Paloma (Volkslied)

• Ursprung: Region der Llanos in Venezuela (Orinoko-Becken).

• Entstehungszeit: Wahrscheinlich Ende des 19. Jahrhunderts – erste Hälfte des 20. Jahrhunderts; schriftlich belegt seit den 1940er-Jahren.

• Urheber: traditionell / anonym (Volkslied).

Xicochi Conetzintle (Gaspard Fernandez, c1565 - 1629)

Xicochi Conetzintle (Gaspard Fernandez, c1565 - 1629)

Gaspar Fernandes, auch geschrieben Gaspar Fernández (um 1565–1629), war ein portugiesisch-mexikanischer Komponist geistlicher Musik. Gebürtiger Portugiese, wanderte er nach Mexiko aus. Er war Kapellmeister an der Kathedrale Mariä Himmelfahrt in Oaxaca und an der Kathedrale der Unbefleckten Empfängnis in Puebla sowie an der Kathedrale St. Josef in Antigua Guatemala. (Wikipedia)

→ Text

Mignonne, allons voir si la rose (Pierre de Ronsard, 1524 - 1585)

Mignonne, allons voir si la rose (Pierre de Ronsard, 1524 - 1585)

„Fürst der Dichter und Dichter der Fürsten“ – Pierre de Ronsard ist eine zentrale Gestalt der poetischen Literatur der Renaissance. Er verfasste ein umfangreiches Werk, das sich über mehr als dreißig Jahre erstreckte und sowohl engagierte als auch offizielle Dichtung im Kontext der Religionskriege umfasste. (Wikipedia)

→ Text

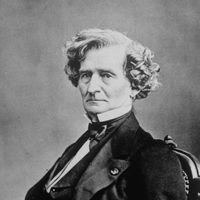

Adieu des bergers à la sainte famille (Hector Berlioz, 1803 - 1869)

Adieu des bergers à la sainte famille (Hector Berlioz, 1803 - 1869)

L’Enfance du Christ, op. 25, ist eine „heilige Trilogie für Solisten, Chor, Orchester und Orgel“ von Hector Berlioz, die am 10. Dezember 1854 in Paris uraufgeführt wurde. Da Berlioz sich im mittelalterlichen Genre des religiösen Theaters versuchen wollte und einen Misserfolg fürchtete, veröffentlichte er das Werk zunächst unter dem Namen Pierre Ducré. Erst nachdem L’Enfance du Christ Erfolg hatte, gab Berlioz bekannt, dass er der eigentliche Urheber war. (Wikipedia)

→ TextÔ NUIT (Tanguy Dionis du Séjour, 1981 -)

EUCHARISTISCHE ANBETUNG

→ TextEl Grillo (Josquin Des Prez, um 1440 - 1521)

Im Laufe des 16. Jahrhunderts erwarb sich Josquin allmählich den Ruf, der größte Komponist seiner Zeit zu sein. Seine technische Meisterschaft und Ausdruckskraft wurden allgemein bewundert und nachgeahmt. So unterschiedliche Persönlichkeiten wie Baldassare Castiglione und Martin Luther schrieben über seinen Ruhm und seine Bekanntheit. Musiktheoretiker wie Glaréan und Gioseffo Zarlino betrachteten seinen Stil als den besten Ausdruck musikalischer Vollkommenheit... (Quelle: Wikipedia)

→ Text

Il est bel et bon (Pierre Passereau, vers 1509 - 1547)

Il est bel et bon (Pierre Passereau, vers 1509 - 1547)

Man weiß fast nichts über ihn. Nach Angaben von François-Joseph Fétis soll er Priester an der Kirche Saint-Jacques-la-Boucherie in Paris gewesen sein, anschließend Tenor in der Kapelle des Herzogs von Angoulême (dem späteren Franz I.). Danach hatte er von 1525 bis 1530 dieselbe Position an der Kathedrale von Cambrai inne, bevor er um 1536 Sänger an der Kathedrale von Bourges wurde. (Quelle: Wikipedia)

→ Text

Scarborough Fair (englisches Volkslied im Mittelalter, Arr. Thomas Juneau)

Scarborough Fair (englisches Volkslied im Mittelalter, Arr. Thomas Juneau)

Im Liedtext von Scarborough Fair bittet ein junger Mann den Zuhörer, sein Bote zu sein und seiner ehemaligen Geliebten auszurichten, sie solle eine Reihe unmöglicher Aufgaben erfüllen. Er erklärt, dass er sie zurücknehmen werde, wenn sie diese Aufgaben lösen kann. Daraufhin fordert die junge Frau ihrerseits, dass auch der Mann zuvor unmögliche Aufgaben bewältigen müsse – sie werde ihre Aufgaben erfüllen, sobald er die seinen erfüllt hat. (Quelle: klerviamusic)

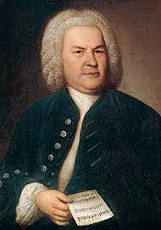

Bourrée, version Swingle Singers (Johann Sebastian Bach, 1685 - 1750)

Bourrée, version Swingle Singers (Johann Sebastian Bach, 1685 - 1750)

aus der Suite anglaise n° 2 in g-moll, BWV 807

Prélude, Allemande, Courante, Sarabande, Die Verzierungen derselben Sarabande, abwechselnd mit Bourrée I, Bourrée II, Gigue.

Offensichtlich lässt sich in den sechs Suiten „so gut wie kein englisches Merkmal entdecken. Bach folgt hier der Tradition der deutschen Suite, die in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts vier Tänze aus Frankreich übernommen hatte: Allemande, Courante, Sarabande und Gigue; zwischen Sarabande und Gigue wurden fakultative Galanterien eingefügt (Tänze oder tänzerische Stücke, die sich im Charakter von den Hauptsätzen unterscheiden), und allem wurde eine Einleitung vorangestellt.“ (Quelle: Wikipedia)

Hoy Comamos (Juan del Encina, 1468 - 1529)

Er gehört, gemeinsam unter anderem mit Juan de Anchieta, zur ersten Epoche der sogenannten kastilischen polyphonen Schule, einer der bedeutendsten Spaniens, die das Beste der polyphonen Tradition dieses Landes repräsentiert; er gilt als einer der Väter des spanischen Theaters. In seinen Glossen und Villancicos erreichte er Höhepunkte...

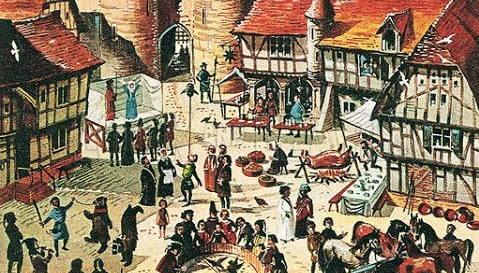

Villancicos sind weltliche Lieder mit volkstümlichem Ursprung. Sie wurden von den Villanos gesungen, den Bewohnern der Dörfer (villas), woraus sich der Name Villancico ableitet. Sie bestehen aus einem Chor und einigen Strophen und wurden bei Dorf- oder Gemeindefesten gesungen. Diese Lieder waren zwischen dem 15. und 18. Jahrhundert in Spanien sehr beliebt.

Chi la gagliarda (Baldassare Donato, 1530 - 1603)

Chi la gagliarda (Baldassare Donato, 1530 - 1603)

Sein bedeutendster Beitrag zur Musikgeschichte liegt in der Entwicklung einer weltlichen Form, die als Villanella bekannt ist – eine leichtere Form als das Madrigal und neapolitanischen Ursprungs. Einige dieser Stücke könnten für den Tanz gedacht gewesen sein und waren offensichtlich sehr populär. Sie ähneln dem französischen Lied, haben oft eine leicht einprägsame Melodie, enthalten lebhafte Rhythmen und vermeiden die polyphone und chromatische Komplexität der Madrigale der Mitte des Jahrhunderts.

Fanchon (Gabriel-Charles de Lattaignant)

Das Lied wurde 1757 vom Abbé Gabriel-Charles de Lattaignant geschrieben, der sich stark von den ursprünglichen Texten inspirieren ließ. Der produktive Abbé ist Verfasser von Tausenden von Versen und wird auch als Autor des Liedes J’ai du bon tabac genannt.

Fanchon war um das Jahr 1800 besonders beliebt, weil das Vaudeville-Theater das Stück Fanchon la vielleuse – geschrieben von Jean-Nicolas Bouilly und Joseph-Marie Pain und musikalisch umgesetzt von Joseph-Denis Doche, dem Kapellmeister des Theaters – 400 Mal hintereinander aufführte, ein Rekord für die damalige Zeit. Bouilly, von seinen Zeitgenossen „Lacrymal“ genannt, erzählte in diesem Stück die romantisierte Geschichte einer Straßensängerin namens Fanchon, die in den 1760er Jahren berühmt war. Der Volksmythos besagte, dass sie durch ihr Vermögen in den Ruhestand ging, um Wohltätigkeit zu üben.

Deshalb ist verständlich, warum Lasalle an einem Siegessabend Fanchon anstimmte – das Lied war damals tatsächlich sehr populär. Übrigens war Lasalle Musiker, denn man fand nach seinem Tod in seinen Taschen eine Flöte und zwei Flageoletts.

Fanchon ist vermutlich eines der beliebtesten Lieder im Soldatenrepertoire. Es ist eines der wenigen Soldatenlieder der alten Monarchie, die die Revolution überstanden haben, nach dem Ersten Weltkrieg weiterhin populär blieben und sowohl in Liederbüchern als auch in militärischen Aufnahmen zu Beginn des 21. Jahrhunderts erhalten sind.

Ce moys de may (Clément Janequin, 1485 - 1558)

Clément Janequin gilt als einer der größten französischen Meister der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts; sein Gesamtwerk umfasst über 400 Kompositionen. Er ist vor allem für seine etwa 250 Chansons bekannt.

Abgesehen von seinen beschreibenden Liedern teilt sich sein Repertoire auf in rustikale, erzählende und galante Chansons sowie in erotische oder satirische Epigramme.

Dindirín, dindirín (anonym, um 1500)

→ Text

Quand mon mari vient de dehors (Roland de Lassus ou Orlando di Lasso, 1532 - 1594)

Quand mon mari vient de dehors (Roland de Lassus ou Orlando di Lasso, 1532 - 1594)

Roland de Lassus ist einer der produktivsten, vielseitigsten und universellsten Komponisten der späten Renaissance. Er schrieb mehr als 2.000 Werke in allen Gattungen auf Latein, Französisch, Italienisch und Deutsch. Dazu gehören unter anderem 530 Motetten, 175 italienische Madrigale und Villanelle, 150 französische Chansons und 90 deutsche Lieder.

Spuren rein instrumentaler Musik von ihm gibt es nicht – eine interessante Abwesenheit bei einem ansonsten so ehrgeizigen und produktiven Komponisten, zu einer Zeit, in der instrumentale Musik in ganz Europa zu einer bedeutenden Ausdrucksform geworden war.

(Quelle : wikipédia)

Amor vittorioso (Giovanni Giacomo Gastoldi, 1553 - 1609)

Gastoldi, in der Lombardei geboren, kam mit seinem Vater Manfredo Gastoldi nach Mantua, wo er seine musikalische Ausbildung erhielt und als Chorknabe an der Basilika Santa Barbara Theologie studierte. 1572 wurde Gastoldi Subdiakon, 1574 Diakon und ein Jahr später zum Priester geweiht. Er erhielt Privilegien, darunter die Verpflichtung, den Knaben des Chors Gesangsunterricht zu geben.

Als Mitglied der Gruppe beteiligte er sich an der Komposition des Repertoires, das der Herzog Guglielmo Gonzaga – selbst ebenfalls Komponist – wünschte. Ein Versuch des Kardinals Karl Borromäus, Gastoldi 1582 nach Mailand zu holen, scheiterte.

Neben seinen Aktivitäten an Santa Barbara komponierte er zahlreiche bedeutende weltliche Werke für den Hof des Fürsten Vincenzo I. Gonzaga, der seit 1588 regierte. Zu dieser Zeit wirkten dort wichtige Komponisten wie Benedetto Pallavicino (um 1551–1601) und der junge Claudio Monteverdi.

La mort du cerf - trompe et chant (Gustave Rochard, 1866-1924)

Das Parforcehorn ist schlechthin ein französisches Instrument. Es ist in seiner Art für Ausländer ebenso exotisch wie der schottische Dudelsack, die russische Balalaika oder das Bandoneon des argentinischen Tangos.

Als Freiluftinstrument ist das Parforcehorn auch ein Barockinstrument, das seine uns heute bekannte Form zu Beginn des 18. Jahrhunderts unter der Herrschaft Ludwigs XV. erreichte. Zu oft wird es auf seine praktische Verwendung bei der Jagd und im Zeremoniell der Parforcejagd reduziert, dabei verdient seine große emotionale Ausdruckskraft volle musikalische Anerkennung.

Das Parforcehorn ist schlechthin ein französisches Instrument. Es ist in seiner Art für Ausländer ebenso exotisch wie der schottische Dudelsack, die russische Balalaika oder das Bandoneon des argentinischen Tangos.

Als Freiluftinstrument ist das Parforcehorn auch ein Barockinstrument, das seine uns heute bekannte Form zu Beginn des 18. Jahrhunderts unter der Herrschaft Ludwigs XV. erreichte. Zu oft wird es auf seine praktische Verwendung bei der Jagd und im Zeremoniell der Parforcejagd reduziert, dabei verdient seine große emotionale Ausdruckskraft volle musikalische Anerkennung.

Tanzen und Springen (Hans Leo Haßler, 1564-1612)

Hassler war ein Wegbereiter der deutschen Vokalkunst. Sein schöpferisches Erbe war für seine Nachfolger und Zeitgenossen sehr bedeutend. Dieser Musiker leitete die „italienische Periode“ des deutschen Liedes ein. Er trug sicherlich zur Entwicklung seines Landes hin zum solo begleiteten Gesang (begleitete Monodie) bei, indem er homophone Schreibweisen praktizierte, insbesondere in seinen Tanzliedern.

Im Allgemeinen legte er in seinem Werk mehr Wert auf harmonischen Stil als auf Polyphonie. Dennoch förderte er auch die Entwicklung und Verfeinerung dieses neuen polyphonen Stils in Deutschland und die Emanzipation des emotionalen Ausdrucks des venezianischen Stils durch den neuen deutschen Stil. Sein eigener Stil zeigt sich besonders deutlich in seinen Tanzliedern.

Tant que vivrait (Claudin de Sermisy, 1495-1562)

Claudin de Sermisy war ein französischer Komponist, geboren um 1495, vermutlich in Sermaize im Département Oise, daher sein Name, und gestorben am 13. Oktober 1562 in Paris. Er diente als Kleriker, Sänger und später als Kapellmeister unter Ludwig XII. (1462–1515), Franz I. (1494–1547), Heinrich II. und Franz II. Er veröffentlichte drei Bücher mit Motetten, elf Messen und eine Passion, ist aber vor allem für die etwa 160 mehrstimmigen Chansons bekannt, die in zahlreichen Anthologien vertreten sind.

L'amour de moy (anonym)

Während des gesamten Mittelalters war die Liebe eines der Lieblingsmotive der Troubadoure, Jongleure, Dichter, Schriftsteller und Musiker... Dieses Lied ist ein Gedicht aus dem 14. Jahrhundert, dessen Verfasser leider anonym geblieben ist.

Pavane (Thoinot Arbeau, 1520-1595)

Belle qui tiens ma vie ist eine Pavane für vier Stimmen (begleitet von einer Tamburin), komponiert von Thoinot Arbeau (1520–1595), Kanoniker von Langres, in seinem 1589 erschienenen Tanzlehrbuch Orchésographie. Der Text feiert die höfische Liebe zwischen einem Mann und seiner Geliebten. Dieses Stück findet sich regelmäßig im Repertoire zeitgenössischer Interpreten alter Musik.

In Arbeaus Tanzlehrbuch wird Belle qui tiens ma vie als Beispiel für eine Pavane gegeben – einen langsamen Hoftanz, der nahe am Boden und von Paaren in einer Prozession ausgeführt wird. Im Gegensatz zur üblichen Praxis folgt dieser Pavane jedoch keine Gaillarde.

Villanella (Giovanni Leonardo Dell'Arpa, 1530-1602)

Villanella ch'all'acqua vai ist eine neapolitanische Villanella aus dem 16. Jahrhundert von außergewöhnlicher Eleganz und Raffinesse – ein wahres Juwel. Fünfhundert Jahre später ist sie für das Ohr des modernen Zuhörers immer noch sehr angenehm und wird deshalb von Künstlern mit feinem Geschmack weiterhin aufgeführt.

Die Komposition ist sehr kurz, mit wenigen Strophen, aber von außergewöhnlicher Schönheit. Das Bild, das sie heraufbeschwört, ist eine ländliche Umgebung, in der ein Mann aus der Ferne die Frau sieht, in die er heimlich verliebt ist. Versteckt (vielleicht hinter einem Baum), beobachtet er sie, während sie zum Brunnen geht, um Wasser zu holen. Der Mann hat nicht den Mut, sich zu offenbaren.

Weep o mine eyes (John Bennet, 1575-1614)

„Weep O Mine Eyes“ wurde erstmals vom Komponisten John Bennet (ca. 1575–1610) in seiner ersten Madrigal-Sammlung von 1599 veröffentlicht. Es war eines seiner schönsten populären Madrigale und zugleich eines der international bekanntesten Lieder jener Zeit.

Offenbar basiert es auf „Flow, my Tears“ von John Dowland. Wie bei Dowland drücken die Worte eine intensive Melancholie einer Person aus, deren Glück jäh zerstört wurde und die wünscht, nicht von dieser düsteren Verzweiflung erlöst zu werden. Der Sprecher sehnt seinen Tod herbei, indem er sich in seinem Leid und seinen Tränen ertränken möchte.

Der Ausdruck von Melancholie sowie Themen wie Dunkelheit, Vernachlässigung und die Grausamkeit der Zeit wurden von elisabethanischen Komponisten und Dichtern genutzt, um die unausweichliche Natur des Todes vorzuzeichnen. Diese Themen blieben ein bedeutendes Merkmal der englischen Literatur und Musik zur Zeit von Elisabeth I. und Shakespeare.